陕西师范大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实“新时代立德树人工程”,聚焦当代大学生的突出特点和思想政治状况,围绕提高学生思想理论水平、心理健康品质、网络文明素养、文化品位和科学家精神等方面,以网络思想政治教育为着力点,以“一站式”学生社区综合管理模式建设为契合点,聚焦理论学习和价值引领,用“滴灌式教育”将网络思政育人工作做到“家”,开展了一系列针对性强的网络思政教育活动,切实增强了思想政治教育的亲和力、针对性、实效性。

一、主题和思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕“贯彻落实党的二十大精神”“大力培育和践行社会主义核心价值观”“时代新人铸魂工程”“一站式学生社区建设”等主题,落实立德树人根本任务,深化“三全育人”改革,围绕时代新人培根铸魂共性需要,重点针对学生理论武装不够入脑入心、受到亚文化和外部环境不良影响、服务奉献和奋进担当不够到位等问题,深入推进陕西师范大学学生网络思政育人建设,牢牢把握意识形态阵地话语权,以互联网思维谋划和推进网络思想政治教育工作,把握新时代高校学生工作发展趋势,挖掘网络文化育人功能,为学生打造温暖、向上的精神家园,为服务学校建设高水平大学、实现人才培养目标提供强有力的支撑与保障。

二、方法和过程

(一)丰富内涵,打造铸魂育人“微课堂”

一是打造网络思政教育课程,录制播出晚点名“思政微课”40余期,围绕学生思想引领、价值塑造和心理健康品质、网络文明素养、成长问题困惑等内容,以理论宣讲、案例分析、情景再现等方式,组织辅导员、任课教师、学生干部参与策划录制,并通过每周晚点名和“陕师学工”网络思政平台播出,把深邃的理论融盐式、全覆盖式渗透到学生学习生活之中,通过师生研讨、互动拉近情感距离,让思政教育更接地气,使辅导员真正成为学生可信可亲的引路人,让铸魂育人工作春风化雨、润物无声。

二是选树“大学生年度人物”事迹宣讲团,组建学生党员“红烛班”、少数民族“红石榴班”“新时代大学生理论宣讲团”,开展“榜样的力量”青春事迹宣讲,用线上线下相融合的方式,着力打造具有影响力、时代感的主题宣讲团队,开展具有青年特色的主题宣讲,让年轻人用自己的方式“领学”,把舞台留给青年学生,提升学生自我学习、自我提升、自我成长的主动性,真正实现榜样带动和互动式学习共享,让时代新人铸魂工程走新走心。

三是成立设立思政导师(辅导员)与专业导师(体育专职教师)双导师制的体育、美育、劳动教育工作坊,定期开展线上线下相结合的理论学习、工作研讨、实践交流、课堂分享、作品赏析等活动,将第一课堂与第二课堂有机融合,全员全过程全方位推进“美育、体育、劳动教育”的育人体系,为青年学生提供丰富的学习资源和阵地,引导学生提升综合素养、陶冶情操、温润心灵,使学生在丰富多彩的网络空间中激发创新创造活力,让时代新人铸魂工程走深走实。

(二)拓展平台,构筑铸魂育人“微阵地”

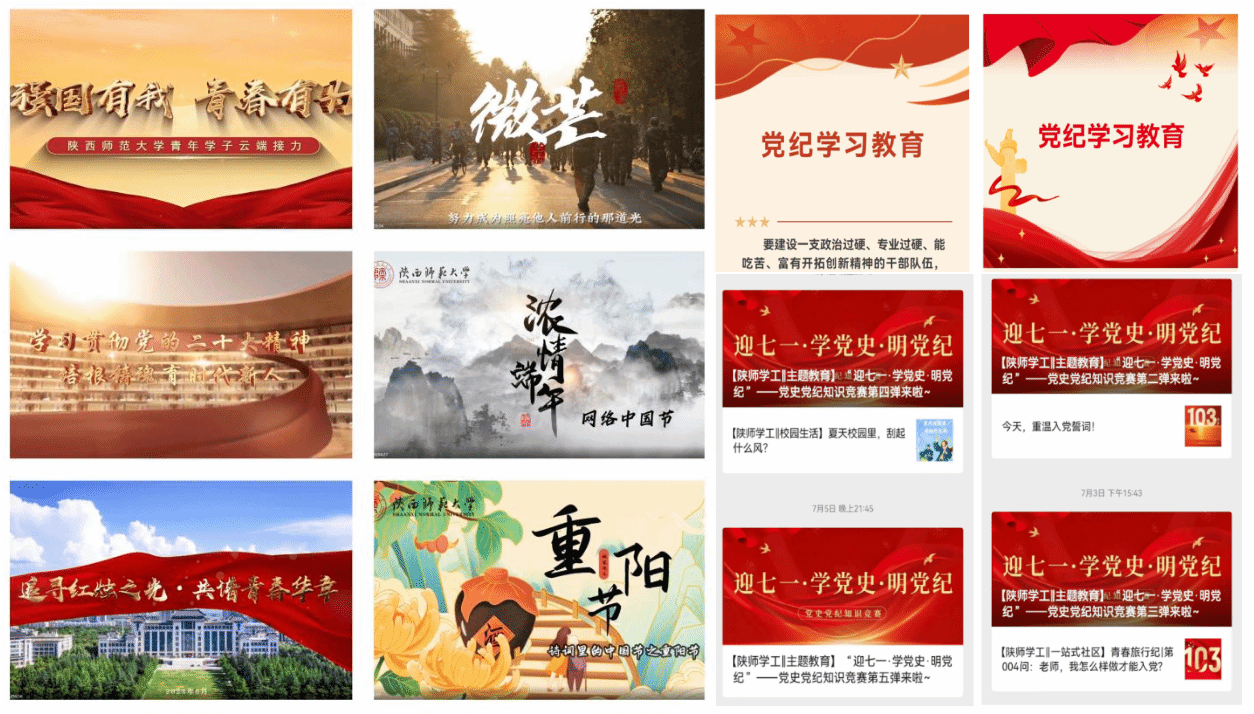

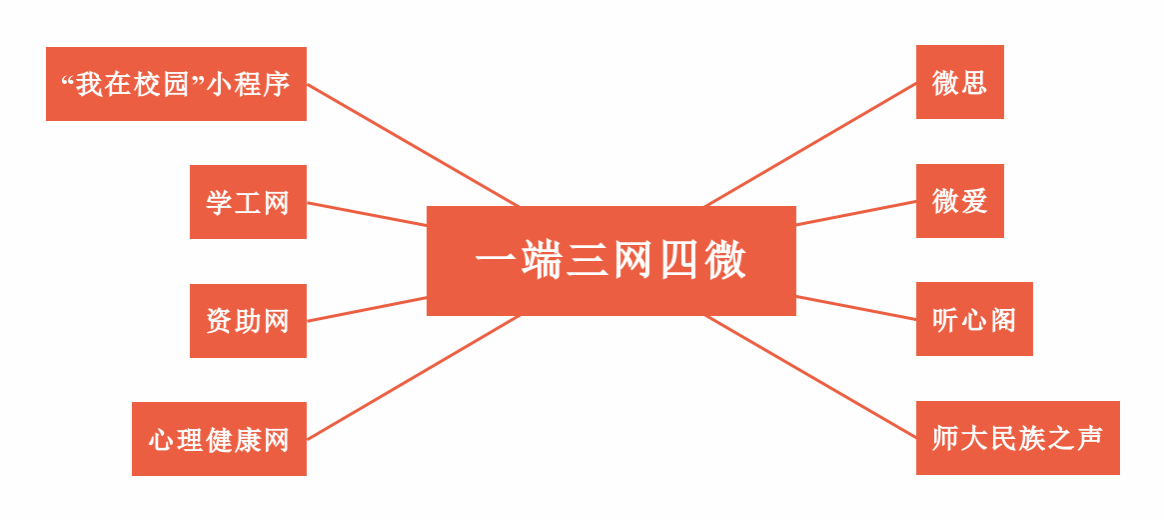

一是对标网络育人工作质量提升要求,聚焦“线上线下相融合”工作理念,积极推进网络思政供给侧结构性改革,建强学生工作“一端三网四微”的新媒体矩阵,发挥官方微信“陕师学工”平台优势,利用新技术、新话语、新形式努力营造立德树人新生态,牢牢掌握网络意识形态工作主动权,打造了一批有温度、接地气的校园精品力作;组织青年学生积极参加国家安全、文化传承、读懂中国等网络文化主题活动,征集展示校园优秀网络原创文化作品百余项,推动先进优秀文化融入校园网络思政平台。

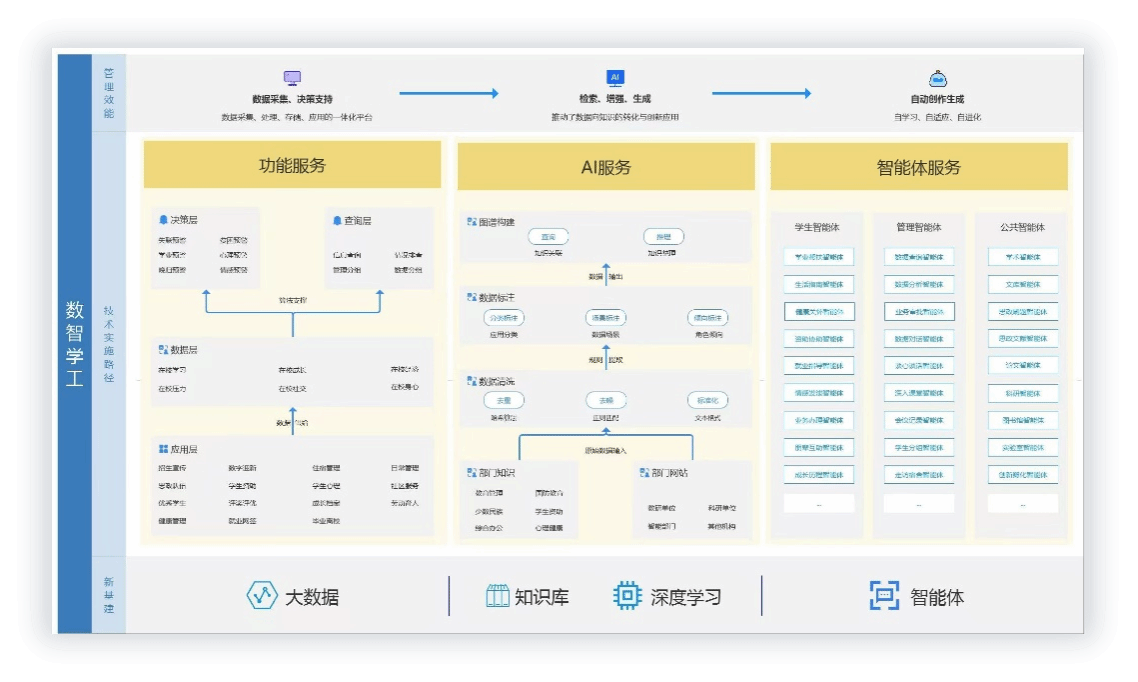

二是积极探索“AI+思政”成长领航新模式,推动思政工作从“数据信息化”向“数智赋能化”跃迁。研发“智慧学工系统”“数智迎新”“学生综合素质评价分析系统”“智慧门禁系统”等信息系统,推进学生思想政治工作数字化、智能化水平;推进和完善“五育并举”综合素质评价体系建设,通过搭建平台实现学生日常动态数据收集、运算分析,探索动态综合性评价创新体系,建立完整的学生综合素质档案和常态化学生跟踪平台,实现对学生的过程性评价和增值性评价。

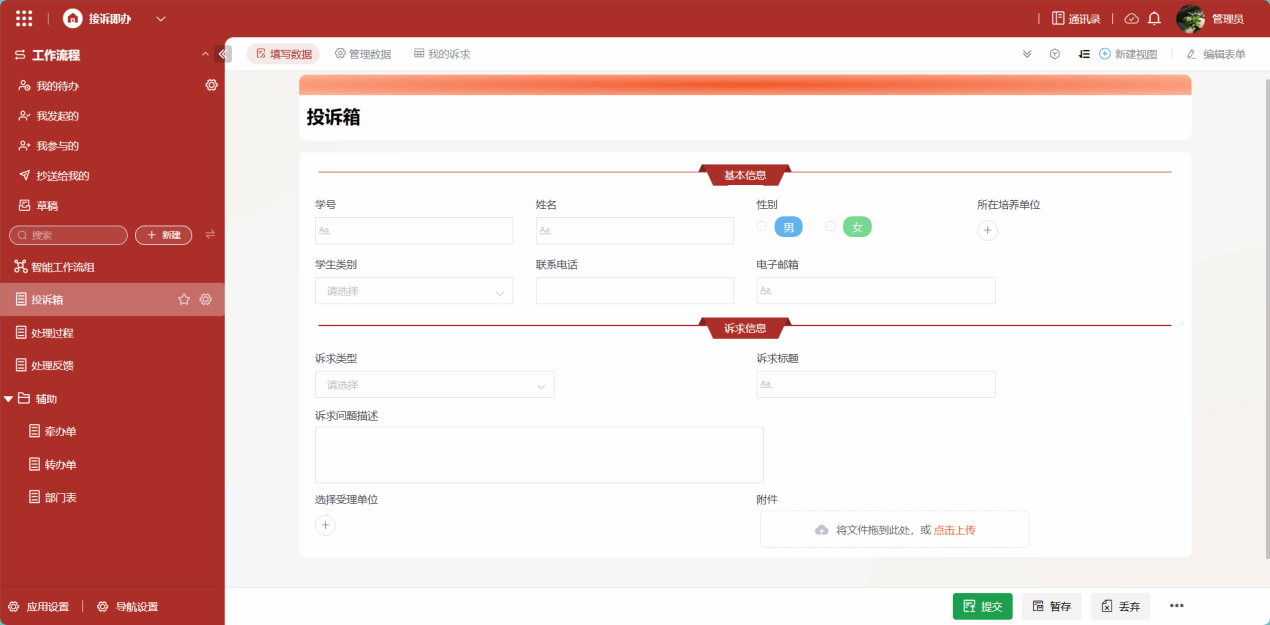

三是坚持以学生为中心,持续健全“我为师生办实事”长效机制,制定《学生事务接诉即办工作实施办法》,建设线上学生事务“接诉即办”数字化平台,搭建集诉求受理、智能分派、进度追踪、数据分析于一体的智慧服务平台,实现学生事务“实时响应接单、当天受理反馈、3个工作日办结回复”的标准化接诉即办工作流程。以“接诉即办”为抓手,变“被动办理”为“主动服务”,推动“管理服务在一线”“听取诉求在一线”“化解问题在一线”。

(三)聚合资源,组建铸魂育人“微团队”

一是组建专业化网络思政教育队伍,将校内“管理力量”“思政力量”“教师力量”下沉到学生工作中,同时聘请大国工匠、道德楷模、教学名师、师德标兵等基础教育专家融入“一站式”担任育人导师,融合校内外育人资源,强化主体保障,完善网络育人队伍建设,以辅导员、班主任、学生骨干为三大主体,构建网络思政教育引领队伍,依托门户网站、新媒体平台、直播平台等阵地唱响主旋律,传播正能量,形成全员育人良好氛围。

二是推进人工智能技术与辅导员工作的深度融合,打造“数智赋能学生思政工作新范式”,依托学校AI中台上线辅导员助理,集成学校200余项规章制度,将政策答疑、成绩查询、心理咨询、校园服务等各类服务无缝衔接,覆盖教学、科研、生活全场景;依托语音识别与情感分析技术,模拟真实辅导员进行心理辅导,真正实现AI辅导员24小时在线解答学生疑问,全方位陪伴和服务学生成长成才。

三是组建“大学生媒介素养提升实践项目”团队,聚焦学生网络生活空间,以青年学生的媒介实践为依托,通过开展“共建网络安全,共享网络文明”交互式体验活动、网络新媒体培训与主题研讨,争夺网络话语主导权,形成“同场域、同频率、同成长”的新媒体时代学习场域。设立17个辅导员园区育人功能室、20个值班室,创建二维共享思政园区工作体系,通过在实体化社区建设和互联网社区建设两个方面着力,打造线上线下一体的思想政治教育社区。

(四)创新融合,打造网络育人“微品牌”

一是加强学生党性引领,打造网络育人特色品牌。通过开展“铸两代师魂·庆百年华诞”主题教育、“学习教育家精神”等系列活动,着力打造了一批具有亲和力、吸引力和富有时代感的网络思想政治教育精品文化产品。运用“云课堂”“微党课”“微视频”手段,借助VR、大银幕、5D技术,营造了党史学习教育浓厚氛围,进一步扩大了党史理论教育和党性教育的受众面、覆盖率。

二是坚持将爱国主义教育、社会主义核心价值观教育、党史学习教育、“西部红烛两代师表”教育贯穿思想政治教育全过程,充分融入新生入学教育、军事训练教育、毕业教育各阶段,推进师德涵养月、学风建设月、诚信教育月等品牌建设,打造“一院一品牌”,从校史、校园文化符号中挖掘思政育人资源,让学生积极参与到网络思政育人活动中去,做好学校“西部红烛 两代师表”精神宣讲。

三是挖掘传统节日中的文化内涵,围绕红色文化、优秀传统文化、社会主义先进文化产出一批精品网络文化作品,不断夯实文化基础,优化育人环境,为涵养优良学风提供强大动能。组织学生拍摄学生原创系列短视频《诗词里的中国节》20余期,将现代与经典、文学与新媒介创新融合;开展“青春悦跑长征路”主题健康跑线上打卡、“初心向党·学习强国”21天打卡等活动,用年轻人的话语体系和表现手法,唤醒红色记忆,传承红色基因,打造出学生易于接受、乐于分享、善于传播的“网络讲堂”。

三、工作成效

(一)线上线下结合,增强思政工作吸引力。主动占领微信、微博等新媒体网络阵地,探索新媒体服务育人功能,打造了校园新媒体矩阵,形成了学校、各学院(部)、思政课教师共同参与的网络思政协同育人格局,打造特色鲜明的主题教育网络文化活动30项,录制微视频百余个,征集网文、文创作品等百余件,相关网络推文点击量达50余万次,学校在第六届“全国大学生网络文化节”和“全国高校网络教育优秀作品推选展示活动”中荣获各类奖项近50项,单位获评“优秀组织奖”。学校网络思政育人形式内容不断丰富,网络育人合力不断彰显。

(二)构建网格化矩阵,提升管理服务水平。依托“智慧学工”等学生数智化管理服务平台,将日常管理、学习服务、网络课程、问卷调查等工作智能化,实现网络思政教育管理接诉即办,全程无纸化、数据零误差,极大地提高了工作效率;构建“学校—院部—班级”纵向管理与“园区—楼宇—宿舍”横向服务相协同的网格化育人模式,组建了近百人的学生党员骨干队伍,形成了5支大学生理论宣讲团队,设立了24项陕西师范大学学生思想政治教育工作研究课题,获批了3项陕西高校网络思想政治工作实践项目,形成了学生主动参与、自我教育、示范带动的网络思政育人氛围,师生的党史学习热情度、参与率、教育实效不断提升。

(三)塑造榜样力量,传递校园正能量。坚持正确的新闻舆论导向,及时采编学生关切的校内外重要事件,发布、解读学生工作相关的方针政策和前沿信息。结合迎新、毕业典礼、新生开学典礼、军训、传统节日、重要时间节点等发布宣传报道400余条,制作视频50余条,全年浏览量共计56.6万次;开展线上学宪法、党史知识竞赛、国安知识竞答等,学生参与人数累计超5万人;组织学习生活打卡、原创作品征集和评比、成果展示等活动10余次,加强学生网络沟通交流,让思政工作“活”起来;宣传展示“红烛师范生”、学生年度人物、大学生退役士兵等学生典型事迹,打造师生身边的榜样“网红”百余名,用“微故事”传递正能量。

四、工作经验

(一)“微”:结合青年学生学习生活习惯特点,通过抓好“五微”形式,即微平台、微课堂、微漫谈、微作品、微互动,切实回应学生现实需求,将学生思想问题与学习、生活、心理、职业发展等现实问题结合,充分将网络平台建设与环境育人、文化育人、实践育人相结合,通过体验式、沉浸式、交互式、情感化、滴灌式的主体建设性教育,推进网络思想政治教育工作。

(二)“云”:充分发挥网络新媒体平台互动性优势,加强与学生的交流与互动,及时了解和掌握学生学习生活的基本情况、思想动态以及急难愁盼问题,利用新媒体营造亲和活泼、丰富多彩的教育管理服务工作环境和氛围。准确抓住青年学生在数字时代的文化生活特点,努力提供网络优秀文化产品,在表述语言、表达方式、展现形式上力求实现多样化、活泼化。

(三)“享”:创建二维共享思政工作体系,通过在线下“面对面”教育和互联网“键对键”交流两个侧翼,着力打造线上线下一体的思想政治教育氛围。发挥青年党员、学生干部、信息员在学生网络思想政治教育和管理中的重要作用,建设一支政治强、业务精、作风硬的网络工作队伍,准确聚焦青年学生实际需求,强化服务育人实效,把解决学生实际困难与解决学生思想问题结合起来,带动更多学生参与网络文明创建工作中,形成具有可推广、可共享的网络育人活动和网络文化作品。

五、下一步工作计划

一是落实立德树人根本任务,在形式多样化、微时代化的背景下,始终将重心放在网络思政教育活动的精品化、作品的优质化、内容的务实化,牢牢把握校园舆论风向,让新媒体成为网络思想政治工作的重要渠道。

二是牢牢把握青年学生的思想认知规律、话语体系特点,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,不断优化网络思政工作方式方法,使其既符合微时代下学生喜闻乐见的接纳习惯,同时不失导向性、专业性、严谨性,用精彩的创意结合多样的形式,传递校园正能量,传播师大好声音,形成一批有内涵、有魅力的网络思政作品,培育一批有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。